Автор: Аркадий Минаков

До сих пор в литературе можно встретить миф о противостоянии «западника» Н.М. Карамзина и «русофила» А.С. Шишкова, созданный ещё в XIX веке либеральными мемуаристами и публицистами и «канонизированный» в советской историографии. Дескать, в споре о том, как развиваться русскому литературному языку, либерал, западник, сентименталист и реформатор русского языка Карамзин однозначно победил консерватора, квасного патриота и литературного «архаиста» Шишкова, требующего опираться исключительно на церковнославянский язык и отказываться от употребления иностранных слов. Однако, при детальном рассмотрении, как водится, всё оказалось гораздо сложнее и интереснее.

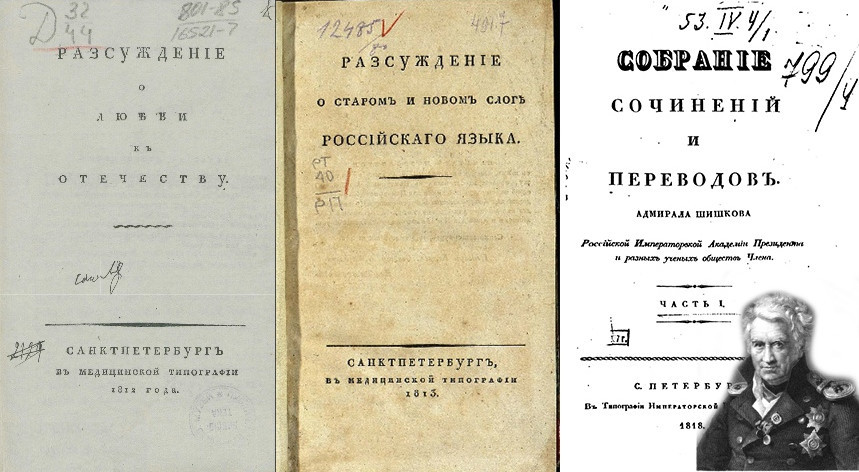

В 1803 году Шишков опубликовал трактат «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». В нём он подверг критике карамзинский «новый слог», то есть лексические, фразеологические и стилистические заимствования из французского языка, характерные для сентиментализма, главным представителем которого в русской литературе и был Карамзин, автор «Писем русского путешественника» и «Бедной Лизы». Он и его последователи обвинялись Шишковым в том, что они заражены «неисцелимою и лишающею всякого рассудка страстию к Французскому языку».

«Новый слог» воспринимался Шишковым исключительно как проявление дворянской галломании – полной или частичной ориентированности высшего российского общества на французские культурно-поведенческие модели. В описании Шишкова галломания выглядела как тяжкая духовная болезнь, поразившая русское общество: «Они (французы. – А. М.) учат нас всему: как одеваться, как ходить, как стоять, как петь, как говорить, как кланяться и даже как сморкать и кашлять, – иронично замечал он. – Мы без знания языка их почитаем себя невеждами и дураками. Пишем друг к другу по-французски. Благородные девицы наши стыдятся спеть Русскую песню … Обезьянство наше даже и купчихам нашим вскружило голову. Они из величавых и красивых нарядов своих переодевшись в какое-то безобразное рубище, похожи стали на лысых обезьян».

В итоге «научили нас удивляться всему тому, что они (французы. – А. М.) делают; презирать благочестивые нравы предков наших и насмехаться над всеми их мнениями и делами, – негодовал Шишков. – Все то, что собственное наше, стало становиться в глазах наших худо и презренно». Всё это, обнажающееся в формуле «ненавидеть свое и любить чужое почитается ныне достоинством», с его точки зрения, чрезвычайно опасно для самой будущности русского государства и его народа.

Подобного рода «русская русофобия» явилась следствием полного отсутствия национального воспитания в том смысле, как его представлял Шишков: «Когда сообщением своим сближились с чужестранными народами, а особливо Французами, тогда вместо занятия от них единых токмо полезных наук и художеств, стали перенимать мелочные их обычаи, наружные виды, телесные украшения, и час от часу более делаться совершенными их обезьянами. …Мы кликнули клич, кто из Французов, какого бы роду, звания и состояния он ни был, хочет за дорогую плату, сопряженную с великим уважением и доверенностию, принять на себя попечение о воспитании наших детей? Явились их престрашные толпы; стали нас брить, стричь, чесать». С точки зрения Шишкова, даже «и самый благоразумный и честный чужестранец не может без некоторого вреда воспитать чужой земли юноши».

Шишков считал такое положение дел совершенно недопустимым, ибо оно означало, что французы, по сути дела, завладели Россией без единого выстрела и теперь господствуют в ней: «Они запрягли нас в колесницу, сели на оную торжественно и управляют нами – а мы их возим с гордостию, и те у нас в посмеянии, которые не спешат отличать себя честию возить их!» Возникло своего рода моральное рабство, что по своим последствиям хуже физического порабощения, которое все же оставляет надежду на грядущее освобождение. «Народ, который все перенимает у другого народа, его воспитанию, его одежде, его обычаям последует; такой народ уничижает себя и теряет собственное свое достоинство, – заявлял адмирал, – он не смеет быть господином, он рабствует, он носит оковы его, и оковы тем крепчайшие, что не гнушается ими, но почитает их своим украшением».

Процессы всеобщей деградации, «растления», «заразы», по Шишкову, начались прежде всего по причине заимствования чужих обычаев и массового наплыва галлицизмов в русский язык. Все это однозначно расценивалось адмиралом как некая «подрывная акция» со стороны сознательных и бессознательных врагов России, из-за которых «входящие к нам из чужих языков» слова «вломились к нам насильственно и наводняют язык наш, как потоп землю». А это вело к разрушению нравственных устоев общества. Любопытно отметить известный параллелизм взглядов на язык Шишкова и Жозефа де Местра, который утверждал: «Всякое вырождение отдельного человека или целого народа тотчас же дает о себе знать строго пропорциональной деградацией языка».

В «Рассуждении» Шишков категорически настаивал, что книги, создаваемые нелюбезными ему литераторами, то есть Карамзиным и его последователями, следует обозначить как «Французско-Русские». По мнению адмирала, сугубая вина карамзинистов состоит в том, что, вводя в русскую речь многочисленные кальки с французского, они игнорируют собственное языковое богатство, а в перспективе это приведет к неминуемой деградации родного языка: «Доведем язык свой до совершенного упадка».

При этом Шишков приводил в своём «Рассуждении» немало примеров действительно анекдотического характера (правда, не указывая, откуда он их взял): «Вместо: око далеко отличает простирающуюся по зеленому лугу пыльную дорогу (карамзинисты пишут. – А. М.]): многоездный тракт в пыли являет контраст зрению. Вместо: деревенским девкам навстречу идут цыганки: пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся Фараонит. Вместо: жалкая старушка, у которой на лице написаны были уныние и горесть: трогательный предмет сострадания, которого унылозадумчивая физиогномия означала гипохондрию. Вместо: какой благорастворенный воздух! Что я обоняю в развитии красот вожделеннейшего периода! и проч.».

В критике подобных языковых «извращений» Шишков, как это очевидно ныне, часто бывал прав. Но, все же нельзя не отметить, что немало слов, которые, на его взгляд, являлись неприемлемыми кальками с французского, прочно вошли в современный русский язык. Скажем, он упрекал карамзинистов в том, что те «безобразят язык свой введением в него иностранных слов, таковых, например, как: моральный, эстетический, эпоха, сцена, гармония, акция, энтузиазм, катастрофа и тому подобных». В разряд «Русско-Французских слов» и «нелепого слога» у него попали такие слова, как «переворот», «развитие», «утонченный», «сосредоточить», «трогательно», «занимательно».

Согласно Шишкову, богатство русского языка ни с чем несопоставимо, тем более с французским языком: «Французы не могли из духовных книг своих столько заимствовать, сколько мы из своих можем: слог в них величествен, краток, силен, богат; сравните их с Французскими духовными писаниями, и вы тотчас сие увидите». Тем более недопустимы были, согласно Шишкову, заимствования из современных французских книг: «Надлежит с великою осторожностию вдаваться в чтение Французских книг, дабы чистоту нравов своих, в сем преисполненном опасностию море, не преткнуть в камень», ибо «нигде столько нет ложных, соблазнительных, суемудрых, вредных и заразительных умствований, как во Французских книгах».

Причины подобного отношения Шишкова к французской литературе и французам очевидным образом определялись полным неприятием идей Просвещения и негативным опытом Французской революции, реализовавшей эти идеи на практике. Ненависть к современным ему французам и одновременно боязнь их пронизывают сочинение Шишкова, являются его непременным фоном. В «Рассуждении» Шишков с одобрением, как образчик истинно русского слога и высокого стиля, приводит обширный фрагмент из речи Суворова, в котором консервативное восприятие революционной Франции даётся в чрезвычайно яркой и рельефной форме: «Сия страна расточенна, растерзана, без власти, без законов, без подчинения. … Тамо царствуют днесь неистовые, неблагословенные кровопийцы. … народ сей упражняется в бесчисленных новоумышляемых суетах, совращающих Европу: коснулся благочестия, коснулся правительства: пренебрег древние, пренебрег живые примеры: мечтает изобретать и непрестанно гласит новое просвещение, новые составы всего, новые права человечества: умы и сердца многих неразумных ядоупоил погибельным своим учением. … Вы (французы. — А.М.) превратили правила, нрав правлений; поколебали учрежденное верою, отъяли сладчайшее упование, сладчайшее утешение человечества: вы породили дерзостнейшие и пагубнейшие мнимовдохновенных, мнимопросвещенных, общества: тьмы тем человеков вами совращены: но се наипервее совращено и разрушено собственное отечество ваше! — О колико паче зубов змиевых язвительнейший, не сыновний, не отечественный дух».

Неприятие Шишковым французского языка и культуры носило идейный, консервативно-охранительный характер, было обусловлено стремлением противопоставить просвещенческому проекту собственную, национальную, русско-православную традицию, ядром которой являлся язык. При этом язык выступал в понимании Шишкова как субстанция народности, квинтэссенция национального самосознания и культуры. «Язык есть душа народа, зеркало нравов, верный показатель просвещения, неумолчный проповедник дел. Возвышается народ, возвышается язык; благонравен народ, благонравен язык… Где нет в сердцах веры, там нет в языке благочестия. Где нет любви к отечеству, там язык не изъявляет чувств отечественных. Где учение основано на мраке лжеумствований, там в языке не воссияет истина; там в наглых и невежественных писаниях господствует один только разврат и ложь. Одним словом, язык есть мерило ума, души и свойств народных». Язык помимо прочего имеет важную государствообразующую функцию: «Он же соединяет всех самыми крепкими узами. Опытами доказано, что в сопряжении областей не составляют они совершенного единства тела и души, доколе языки их различны; и напротив того самые разделенные и отторженные одна от другой области, имеющие один язык, сохраняют в себе некое тайное единодушие, которого ни рука власти, ни рука времени разрушить не могут».

Для национально ориентированных русских мыслителей, подобных Шишкову, язык оставался фундаментальным началом народного воспитания, основой основ. Следует отметить, что некоторые современные культурологи считают, что именно через язык усваивается понятийная система во всём её национальном своеобразии. Каждый национальный язык формирует у его носителей особую, неповторимую модель мира. Кроме того, язык является самым мощным способом воздействия на формирование личной системы ценностей.

Пафос критики Шишкова определялся также его общей установкой, состоящей в том, что он считал: современный ему русский язык должен формироваться прежде всего на собственной традиционной основе (идея противопоставить церковнославянский язык наплыву иностранных слов в русский язык принадлежала Михаилу Ломоносову и была развита им в сочинении «О пользе книг церковных»), которую он представлял следующим образом: «Древний Славенский язык, отец многих наречий, есть корень и начало Российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему Эллинского языка, на коем витийствовали гремящие Гомеры, Пиндары, Демосфены, а потом Златоусты, Дамаскины и многие другие Христианские проповедники». Шишков творил миф о языке, делая это с определёнными идеологическими и культурно-политическими целями. Согласно Шишкову, русский язык через церковнославянский выступает прямым «наследником» античной языческой греческой древности и христианско-православной Византии. Шишков утверждал: «Под именем Славенских, Славено-Российских и Русских книг можно разуметь различных времен слоги, или язык в смысле слога, как то слоги Библии, Патерика или Чети-миней, слова о полку Игоревом, старинных грамот, Несторовой летописи, Ломоносова и проч. Во всех оных слог или образ объяснения различен; но чтоб Славенской и Русской язык были два языка, то есть, чтоб можно было сказать это Славенское, а это Русское слово, сего различия в них не существует».

Нельзя утверждать, что Шишков якобы призывал писать на церковнославянском: «Я не то утверждаю, — говорил он в «Рассуждении», — что должно писать точно Славенским слогом, но говорю, что Славенский язык есть корень и основание Российского языка; он сообщает ему богатство, разум, силу, красоту».

Оппоненты Шишкова приписывали ему мысль о полной недопустимости каких-либо заимствований из других языков и культур. «Шишков впадал в крайность, полностью отрицая целесообразность всяких заимствований». Бесспорно, своего рода «лингвистический национализм», граничащий с изоляционизмом, был присущ Шишкову. Но, всё же его взгляды на проблему языковых заимствований были не столь прямолинейными. Шишков следующим образом окончательно сформулировал свои взгляды на проблему языковых заимствований: «Кто желает действительную пользу приносить языку своему, тот всякого рода чужестранные слова не иначе употреблять должен, как по самой необходимой нужде, не предпочитая их никогда Российским названиям там, где как чужое так и свое название с равной ясностию употреблены быть могут».

С его точки зрения, несмотря на известное «повреждение нравов», в России пока сохранялись остатки мощной культурно-религиозной традиции, которые можно и нужно было использовать: «Мы оставались еще, до времен Ломоносова и современников его, при прежних наших духовных песнях, при священных книгах, при размышлениях о величестве Божием, при умствованиях о християнских должностях и о вере, научающей человека кроткому и мирному житию; а не тем развратным нравам, которым новейшие философы обучили род человеческий и которых пагубные плоды, после толикого пролития крови, и поныне еще во Франции гнездятся».

Обращение к историческому прошлому России, нравственному опыту и обычаям, авторитету предков являлось еще одной символической опорой для культурно-политической программы Шишкова. В его изображении русское прошлое было преисполнено гармонии, существовавшей в отношениях как между людьми, так и между народом и властью. «Мы видим в предках наших примеры многих добродетелей, – говорил он, – они любили Отечество свое, тверды были в вере, почитали Царей и законы: свидетельствуют в том Гермогены, Филареты, Пожарские, Трубецкие, Палицыны, Минины, Долгорукие и множество других. Храбрость, твердость духа, терпеливое повиновение законной власти, любовь к ближнему, родственная связь, бескорыстие, верность, гостеприимство и иные многие достоинства их украшали». Думается, что подобная картина являет собой «антагонистическую» противоположность консервативному восприятию революционной Франции.

Шишков еще задолго до славянофилов видел в крестьянстве источник нравственных ценностей и традиций, уже недоступных «испорченным» высшим классам: «Мы не для того обрили бороды, чтоб презирать тех, которые ходили прежде или ходят еще и ныне с бородами; не для того надели короткое немецкое платье, дабы гнушаться теми, у которых долгие зипуны. Мы выучились танцевать менуэты; но за что же насмехаться нам над сельскою пляскою бодрых и веселых юношей, питающих нас своими трудами? Они так точно пляшут, как, бывало, плясывали наши деды и бабки. Должны ли мы, выучась петь итальянские арии, возненавидеть подблюдные песни? Должны ли о Святой неделе изломать все лубки для того только, что в Париже не катают яйцами? Просвещение велит избегать пороков – как старинных, так и новых; но просвещение не велит, едучи в карете, гнушаться телегою. Напротив, оно, соглашаясь с естеством, рождает в душах наших чувство любви даже и к бездушным вещам тех мест, где родились предки наши и мы сами».

Что же касается вопроса о значении традиции, отметим, что сам Шишков осознавал невозможность возврата в прошлое, хотя именно это ему неоднократно приписывалось. Его позиции были достаточно реалистичны, он лишь подчеркивал недопустимость негативного отношения к своим истокам: «Возвращаться же к прародительским обычаям нет никакой нужды, однако ненавидеть их не должно».

Дискуссия, развязанная Шишковым в его «Рассуждении», лишь формально носила филологический характер. Полемика вокруг «Рассуждения» явилась одним из центральных эпизодов в формировании консервативных умонастроений, была ничуть не менее значимой, чем последующие споры славянофилов и западников, обострив вопрос о возможности выбора «самобытного» пути развития России.

Сформулированная в «Рассуждении» программа провозглашала необходимость национального воспитания, опирающегося на собственные языковые, политические, бытовые (например, в одежде, еде, повседневных поведенческих стереотипах) традиции, и развития патриотизма, подразумевающего культивирование национального чувства и преданности самодержавной монархии.

«Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка» позволило позже славянофилам называть Шишкова в числе своих учителей и идейных предшественников. Алексей Степанович Хомяков в диалоге «Разговор в Подмосковной» (1856) писал: «Мы не стыдимся Шишкова и его славянофильства. Как ни темны еще были его понятия, как ни тесен круг его требований, он много принес пользы и много бросил добрых семян. Правда, почти вся литература той эпохи, все двигатели ее были на стороне Карамзина; но не забудьте, что Грибоедов считал себя учеником Шишкова, что Гоголь и Пушкин ценили его заслуги, что сам Карамзин отдал ему впоследствии справедливость».